はじめに|“教育のAI化”は希望か、それとも線引きの問題か?

2025年、教育現場へのAI導入が急速に進行しています。個別最適化学習の実現、教師の業務軽減、教育格差の是正──期待は多方面に広がります。しかし、その裏で問われ始めているのが、「AIがどこまで教育に関与していいのか」という倫理的・制度的な整合性です。

教育とは知識の伝達だけではありません。価値観の形成、対話、葛藤、そして人間関係の中での学びも含まれます。だからこそ、「効率化」だけを理由にAIを導入してしまうと、教育の本質が損なわれかねないという声も根強く存在します。

本稿では、日本と世界の動向を踏まえながら、AI教育の現在地と今後の社会的な議論の焦点を整理します。

AI導入の現状|日本と世界の教育機関が直面する課題

日本国内での主な取り組み

- 文部科学省は「教育DX推進戦略」(2023)を発表し、生成AI活用に関するガイドラインを策定(※2024年に改訂)。教師の教材作成補助や個別学習支援におけるAI活用を段階的に推進中。

- 大阪府立高校の一部では、ChatGPTを活用した探究学習が試験的に導入され、生徒の論理的思考力や自己表現力の向上に一定の成果が報告されています。

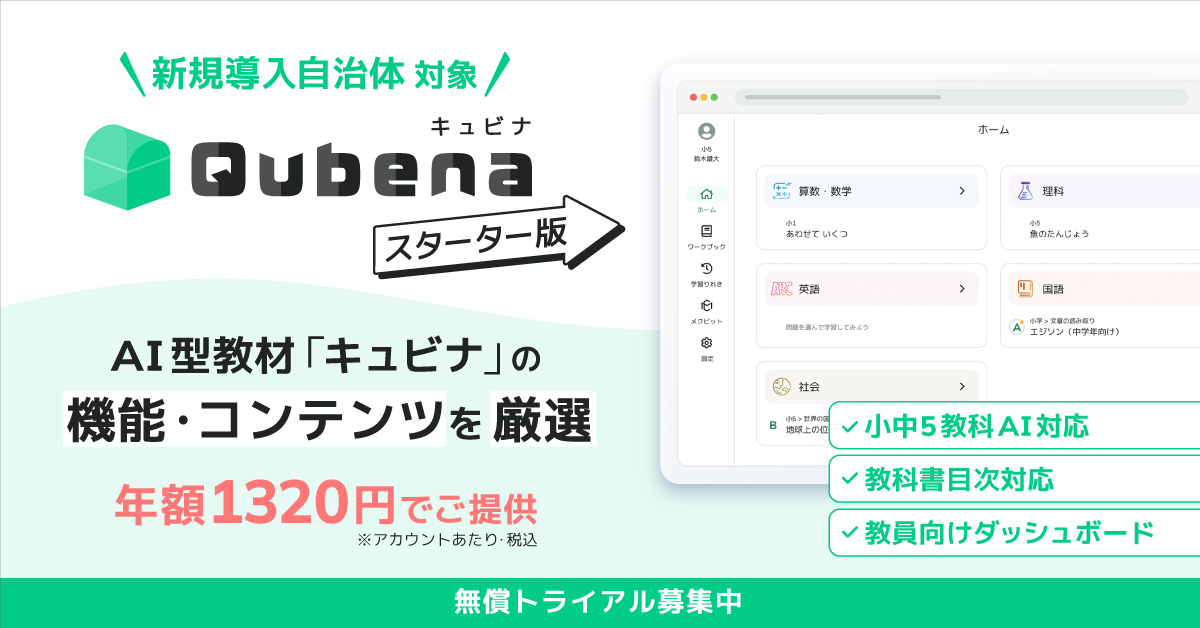

- 民間ではすでにQubena(COMPASS社)やatama+、Classiといった学習AIが導入されており、中学生〜高校生の学力最適化を支援。

海外の先進事例

- アメリカではKhan AcademyがGPT-4ベースのAIチューター「Khanmigo」を展開し、1on1型の対話学習を提供。

- 韓国では、公立学校におけるAI教材が国家レベルで導入されつつあり、教師の業務負担軽減に寄与。

- エストニアやフィンランドなどでは、AI倫理委員会が教育分野への導入ガイドラインを独立に策定し、透明性と説明責任を重視。

問われる「倫理的整合性」とは何か?

教育現場でのAI利用が進むなかで、次のような論点が浮かび上がっています。

1. 学習データの取扱いとプライバシー保護

児童・生徒の学習履歴、回答傾向、感情データが収集されることで、「個人のプロファイリング」が進みすぎる懸念があります。

- 日本では個人情報保護法(2022年改正)との整合が必要。

- EUではGDPRとAI Actにより、「児童へのAI適用」は特に高リスクとして規制対象に。

2. 評価と判断をAIに委ねてよいか?

AIによるテスト結果分析や成績評価が導入されつつあるが、以下の課題が指摘されています。

- 学力以外の“非認知能力”(協調性、粘り強さなど)を評価できない。

- 教師と生徒の“関係性”を無視した一律判断が生まれる恐れ。

3. 子どもの主体性を奪わないか?

AIが「答えを与える存在」となりすぎると、生徒が“問いを立てる力”を失う可能性がある。これこそが、AI教育の最も深いジレンマです。

技術活用と倫理の「交差点」へ──今後の論点

今後、制度・技術・現場実装をまたいで、次のような議論が進むことが予想されます。

- 学校単位のAI導入基準と透明なプロセスの整備

- 第三者倫理審査機関(教育AI版IRB)の創設

- 教師の役割再定義と、AIとのハイブリッドな教育体制の確立

- 生徒や保護者による“AI選択権”の保障

日本でも文科省が2025年度中に「AI教育推進法案(仮称)」の提言を開始する予定があり、社会全体での倫理設計がいよいよ本格化していきます。

要点整理

- AIの教育導入は加速しているが、“整合性”の議論は未成熟

- 倫理的課題は、プライバシー、評価基準、子どもの主体性に集中

- 技術推進と制度整備を同時に進める「共進化」が必要

- 教育現場の声と社会的議論が交差する制度設計の場が求められている

考察と展望|「教えるAI」ではなく「共に考えるAI」へ

これからのAI教育で求められるのは、「答えを出すAI」ではなく、「問いを共に考えるAI」です。

教師の仕事は“伝える”から“引き出す”へと進化しており、AIはそのサポートに徹するべきです。AIが「どこまで教育に入れるか」ではなく、「どこに留まるべきか」を考える視点が、教育DXの成否を分けるでしょう。

AI Slashは、教育における技術と倫理の接点を、社会全体で見失わないための視座をこれからも提供していきます。

参考・出典

・文部科学省「教育DX推進戦略」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/digital

・COMPASS「Qubena」公式サイト

・Khan Academy「Khanmigo」リリース情報

https://blog.khanacademy.org/introducing-khanmigo

・EU「AI Act(教育分野への適用)」政策概要

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence

・日本看護協会「教育とAI倫理に関する実態調査」2024年版

https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/ict/document